—অধিকারপত্র বিশেষ ধারাবাহিকের দ্বিতীয় পর্ব

শিক্ষা সংস্কার: স্বাধীনতার অঙ্গীকার থেকে প্রশাসনিক লৌহকপাটের অন্তরালে বন্দী পাঁচ দশকের স্বপ্ন—বাজেটের শুভঙ্করের ফাঁকি, কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার জাঁতাকল আর শিক্ষকের অপমানিত বিবেকের নীল বেদনার ইতিহাসে আমরা কি বদলেছি, নাকি কাঠামোই আমাদের ভবিষ্যৎকে গ্রাস করছে? —তখন প্রশ্ন জাগে, আমরা কি সত্যিই জাতি গড়ছি, নাকি কেবল কাঠামো রক্ষার জন্য প্রজন্ম বিসর্জন দিচ্ছি? এভাবে আলোচ্য নিবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে বাংলাদেশের শিক্ষা সংস্কারের ইতিহাস, প্রশাসনিক কেন্দ্রীকরণ, বাজেট বৈষম্য, শিক্ষক বঞ্চনা ও সাম্প্রতিক সংকট নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ। আসলেই অধিকারপত্রের “শিক্ষা সংস্কার: মরীচিকা না বাস্তবতা” সিরিজের আজকের এই বিশেষ কিস্তিটি রচিত হয়েছে স্মৃতি ও সত্তার এক গহন কোণ থেকে, যা তে রয়েছে একটি সাহসী ও নীতিনির্ধারণী বিশ্লেষণ, আমাদের মনের চোখ খুলে দিতে পারে।

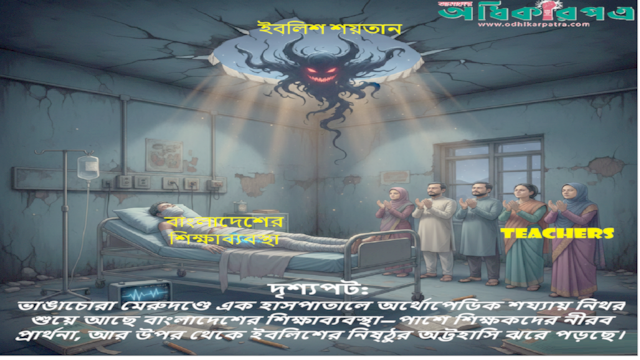

স্বপ্নের ঘোষণায় নীতির ভাষা যেখানে উচ্চকিত, বাস্তবতা সেখানে আজ ক্ষমতার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে অবরুদ্ধ। আমাদের রাষ্ট্রীয় দলিলে শিক্ষা সংস্কারের যেসব গালভরা বুলি আওড়ানো হয়, তার সাথে বাস্তবতার যোজন যোজন ফারাক। এই ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে ক্ষমতার তীব্র কেন্দ্রীকরণ, বাজেটের নির্মম বৈষম্য আর মানুষ গড়ার কারিগরদের প্রতি চরম অবজ্ঞা। যে দেশে শিক্ষকের সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয় এবং তাঁদের ন্যায্য দাবিকে রাজপথের ধুলোয় গড়াগড়ি খেতে হয়, সেখানে শিক্ষা সংস্কার কেবল এক মরীচিকা ছাড়া আর কিছু নয়। শাসককুলের মায়া-দর্পণে যে উন্নয়নের ছবি দেখানো হয়, তার আড়ালে আসলে ঢাকা পড়ে আছে একটি জাতির সুপ্ত অমানিশা। আমলাতান্ত্রিক জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে আজ শিক্ষাব্যবস্থা এক গভীর সংকটের মুখোমুখি। শিক্ষকের এই ধারাবাহিক অপমান কেবল একজন ব্যক্তির অসম্মান নয়, বরং এটি একটি জাতির সামগ্রিক আশাভঙ্গের করুণ উপাখ্যান। যখন জ্ঞানীর চেয়ে অনুগতরা বেশি কদর পায়, তখন সেই শিক্ষাব্যবস্থা মেধাবী নাগরিক নয়, বরং আত্মপরিচয়হীন এক জনসমষ্টি তৈরি করে। এই বৃত্ত না ভাঙলে আমাদের আগামী প্রজন্ম কেবল ডিগ্রিধারী হয়েই রয়ে যাবে, প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার স্বপ্ন তাদের কাছে চিরকাল অধরাই থেকে যাবে।

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ: স্বপ্ন, শাসন ও ছায়ার উত্তরাধিকার

শিক্ষা কোনো নিরপেক্ষ ক্ষেত্র নয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—যে জাতি ক্ষমতায় থাকে, সে জাতির শিক্ষা কাঠামোও তার দৃষ্টিভঙ্গি, ভয় এবং স্বার্থের প্রতিফলন বহন করে। আমাদের দেশের শিক্ষা সংস্কারের ইতিহাসও এই বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

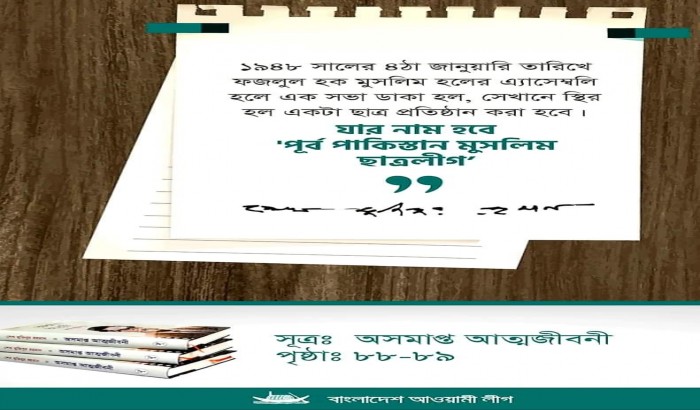

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশন—ড. কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বে—একটি স্বপ্ন দেখেছিল। সেই স্বপ্ন ছিল মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর রাষ্ট্রের চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি শিক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণের। আসলে স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ যখন জাতি পুনর্গঠনের স্বপ্নে প্রথম নিঃশ্বাস নিচ্ছিল, তখনই রাষ্ট্র উপলব্ধি করেছিল—একটি নতুন জাতির জন্ম শুধু পতাকা আর সীমানা দিয়ে সম্পূর্ণ হয় না; তার আত্মা গড়ে ওঠে শিক্ষা দিয়ে। সেই উপলব্ধির ফসল ছিল এই শিক্ষা কমিশন—স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম এবং সর্বাধিক দর্শনভিত্তিক শিক্ষা কমিশন। ড. কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বে গঠিত এই কমিশন ছিল সামরিক-আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর দাঁড়ানো কোনো ‘প্রশাসনিক নীতি’ নয়; বরং এটি ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে উৎসারিত একটি বৌদ্ধিক–নৈতিক দিকনির্দেশনা—এমন এক নীতি, যেখানে শিক্ষাকে বলা হয়েছিল মানুষ গড়ার সর্বোচ্চ প্রকল্প, আর জাতীয় পরিচয়কে দেখা হয়েছিল সমতা, যুক্তিবোধ ও মানবিকতার আলোয়।

১৯৭৪ সালে তৎকালীন সরকারপ্রধান স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধুর নিকট পেশ করা কমিশনের প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল, শিক্ষা হবে কেবল দক্ষতা অর্জনের উপায় নয়; এটি হবে নাগরিক গঠনের প্রকল্প। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয় সংহতি এবং মানবিক মূল্যবোধ—এই চার স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে এক নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যাশা ছিল সেখানে। বলা হয়েছিল সমাজের প্রয়োজনের সাথে শিক্ষাব্যবস্থাকে সঙ্গতিপূর্ণ করাই হবে শিক্ষা সংস্কারের প্রধান কাজ, আর এ প্রক্রিয়ার জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রকৃত প্রতিফলন ঘটানো হবে।

আসলে নিরপেক্ষ শিক্ষাবিজ্ঞানের গভীর বিশ্লেষণে ফুটে ওঠে স্বাধীন বাঙরার প্রথম শিক্ষাদর্শনের আলোয় রাষ্ট্র সংস্কারের রূপরেখা। কুদরাত-ই-খুদা কমিশন প্রথমবারের মতো স্পষ্ট করে বলেছিল—

শিক্ষা হবে বৈজ্ঞানিক, ধর্মনিরপেক্ষ, মানবিক ও গণতান্ত্রিক। এটি শ্রম, প্রযুক্তি, নৈতিকতা ও সৃজনশীলতাকে একই সুতোয় গেঁথে এক নতুন বাংলাদেশের মানচিত্র এঁকেছিল।

কমিশনের সুপারিশে যে ভবিষ্যৎদৃষ্টি ছিল, তা আজও বিস্ময় জাগায়:

-

সব স্তরের শিক্ষায় বৈজ্ঞানিক মনন ও যুক্তিবাদী চেতনা প্রতিষ্ঠা

-

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে প্রযুক্তি ও কর্মমুখী শিক্ষা যুক্ত করা

-

প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও বিনামূল্যের করার রূপরেখা

-

গ্রামীণ ও শহুরে বৈষম্য কমানোর জন্য শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণ ও সমতা

-

শিক্ষকের মর্যাদা ও পেশাগত উন্নয়নকে রাষ্ট্রের ভিত্তিনীতিতে নিয়ে আসা

এই কমিশন শুধু নীতির ভাষা দেয়নি, দিয়েছে একটি নৈতিক দর্শন—যেখানে শিক্ষা ছিল মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের অস্তিত্ব, আত্মপরিচয় ও ভবিষ্যৎ নির্মাণের প্রধান স্তম্ভ। কিন্তু ইতিহাসের বেদনাবহ পরিহাস এই যে—

যে কমিশন জাতির আত্মার প্রথম স্থপতি হতে পারত, সেটিই রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রশাসনিক বিভাজন ও ক্ষমতার পালাবদলের ঝড়ে যথাযথ বাস্তবায়নের সুযোগ পেল না।

আসলে কিন্তু স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবতার দূরত্ব যে কত দীর্ঘ, তা গত পাঁচ দশকের পথচলায় আমরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। স্বাধীনতার প্রাক্কালে মানুষের বুক ভরা আশা ছিল—একটি বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, মানবিক বাংলাদেশ গড়ে উঠবে; আর ২০২৬ সালের এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আবারো সেই একই ব্যাকুল ধ্বনি আমজনতার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হতে শুনলে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক—এই ৫৫ বছরে আমরা কি সত্যিই কিছু করতে পেরেছি? শিক্ষা কি বদলেছে? শিক্ষা সংস্কার কি বাস্তবের মাটিতে কোনো শেকড় গেড়েছে? নাকি জনগণের আজন্ম লালিত মুক্তির সেই স্বপ্ন এখনও আমাদের শ্রেণিকক্ষের জানালায় দাঁড়িয়ে কাঁদছে?

এরপর রিজিম বদলেছে, সরকার বদলেছে, রাজনৈতিক আদর্শ বদলেছে—কিন্তু পরিবর্তনহীন থেকেছে একটি বিষয়:মরীচিকার স্বপ্ন। প্রতিটি শাসনকালেই জাতিকে দেখানো হয়েছে ঝলমলে পরিকল্পনার আলপনা—আশ্বাস দেওয়া হয়েছে আমূল পরিবর্তনের, কিন্তু হাত বাড়িয়ে ধরলে দেখা গেছে—আলোর বদলে ধুলো উড়ছে; কাঠামো একই, সংকট একই, বঞ্চনাও একই।

স্বাধীনতার পর পাঁচ দশকের সবকটি সরকার, সবকটি নীতি-নির্ধারণী সময় যেন একই ঘুণে ধরা চক্রকে পুনর্বার চালিয়েছে। আর তার সামনে দাঁড়িয়ে আজ ভর করে আছে এক সুদৃঢ় প্রশ্ন—এইসব কমিশন কি সত্যিই পরিবর্তনের অগ্রদূত ছিল, নাকি ছিল আমলাতান্ত্রিক গোলকধাঁধার ভেতর হারিয়ে যাওয়া একেকটি ‘কাজীর গরু’, যে গরুর অস্তিত্ব কেবল কাগজে, গোয়ালে নয়?

চটকদার দলিল এসেছে—

কোথাও “রূপান্তরের স্লোগান”, কোথাও “আধুনিকতার প্রতিশ্রুতি”—

এ যেন কমিশন গঠিত হওয়াটাই ছিল প্রধান কাজ,

আর বাস্তবায়ন না হওয়াটা পরিণত হয়েছে এক নিঃশব্দ, অলিখিত রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্য।

ফলে শিক্ষা সংস্কারের ৫০ বছরের ইতিহাস আজ দাঁড়িয়ে আছে এক অন্ধকার মরীচিকার প্রান্তে। জাতি পেয়েছে মোট আটটি বৃহৎ কমিশন বা নীতিদলিল—যার প্রতিটির ভাষা ছিল মহিমান্বিত, প্রতিশ্রুতি ছিল আকাশচুম্বী, আর বাস্তবতা ছিল যোজনযোজন দূরত্বে ছড়িয়ে থাকা।

- ১৯৭৮ সালের কাজী জাফর আহমদ নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষা নীতি স্বাধীনতার আশা নিয়ে জন্ম নিয়েছিল, কিন্তু বাস্তবায়নের আলো খুব কম দেখেছে।

- ১৯৮৩ সালে ড. মজিদ খান কমিটি প্রাথমিক-মাধ্যমিক শিক্ষার নতুন স্থাপত্য আঁকলেও সেই স্থাপনা কাগজেই বন্দী রইল।

- ১৯৮৭ সালের মফিজ উদ্দিন কমিশন শিক্ষার গুণগত উন্নয়নের স্বপ্ন দেখালেও আমলাতান্ত্রিক প্রাচীর ভেদ করতে পারেনি।

- ১৯৯৭ সালের শামসুল হক কমিটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা দিলেও বাস্তবের মাটিতে তার কোনো শেকড় গজাল না।

- ২০০০ সালের শিক্ষা নীতি ছিল সব পূর্ববর্তী রিপোর্টের সংকলিত সুপারিশ—কিন্তু সেটিও বাস্তবায়নের শুষ্ক মরুভূমিতে পড়ে রইল।

- ২০০৩ সালের মনীরুজ্জামান কমিশন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করল ঠিকই, কিন্তু কাঠামো অচল থাকায় কিছুই এগোল না।

- অবশেষে ২০১০ সালের কবীর চৌধুরীর জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রযুক্তি, সমতা ও মানবিকতার মহিমান্বিত ভাষায় রচিত হলেও তার বাস্তব প্রয়োগ বহু জায়গায় দলিলের বধ্যভূমি থেকেই আর বেরোতে পারেনি।

এ যেন শিক্ষা সংস্কারের এক চিরন্তন মহাকাব্য:

রিপোর্ট লিখে যাওয়া—

সুপারিশ জমা রাখা—

তারপর নীরবতা।

এ যেন স্বপ্ন নয়—স্বপ্নের কঙ্কাল।

এই ধারাবাহিক ব্যর্থতা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—

- সমস্যা সুপারিশে নয়, সমস্যা কাঠামোতে;

- সমস্যা ক্ষমতার অতিরিক্ত কেন্দ্রীভবনে;

- সমস্যা নীতিনির্ধারণে শিক্ষাবিদদের চিরন্তন অনুপস্থিতিতে;

- সমস্যা রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতিতে।

সেই প্রথম কমিশন থেকে আজ পর্যন্ত শিক্ষা সংস্কারের দলিলগুলো সরকারি মহাফেজখানায় ধুলো জমা ফাইল হয়ে পড়ে আছে—মনে হয় যেন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এই ফাইলগুলোর ধুলো ঝেড়ে নতুন আলোর মুখ দেখার অপেক্ষায় রয়েছে। অন্যদিকে আমাদের শ্রেণিকক্ষ এখনও খুঁজে ফেরে প্রকৃত মুক্তচিন্তার সেই স্বচ্ছ বাতাস, যার বীজ রোপণের প্রয়াস নিয়েছিল বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা কমিশনসমূহ কেবল নীতিপত্র ছিল না; বরং স্বাধীনতার পর বিভিন্ন সময়ে জাতির সামনে উপস্থাপিত এক একটি মেধাবী স্বপ্নের রূপরেখা। আমরা হয়তো সেই স্বপ্নগুলোকে সম্পূর্ণভাবে ধারণ করতে পারিনি, তবু এসব দলিলের আলোকরেখা আজও শিক্ষা সংস্কার বিষয়ক আলোচনার প্রান্তে প্রান্তে ক্ষীণ অথচ দৃশ্যমান দীপ্তি ছড়িয়ে দেয়।

“মরীচিকা” শব্দটি তাই কেবল অলংকার নয়— এটি আমাদের শিক্ষা সংস্কারের নগ্ন প্রতিচ্ছবি। আসলে আমরা কাগজে জাতি গড়েছি—কিন্তু মাঠে প্রজন্ম হারিয়েছি। কেননা এসব পরিকল্পনার দলিলে শিক্ষার পরিবর্তন করার উচ্চাভিলাসী কাঠামো দাঁড়িয়েছে, কিন্তু কোনো প্রাণের সঞ্চার হয়নি। আসলে এদমে নীতির ভাষা উচ্চকিত থেকেছে, কিন্তু শ্রেণিকক্ষের বাস্তবতা রয়ে গেছে আগের মতোই সীমাবদ্ধ। এ যেন সেই স্বপ্ন, যার শরীর আছে—রক্ত নেই।

শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে জাতির ভাগ্যপরিবর্তনের ইতিহাস আরও প্রাচীন। উপনিবেশিক শাসন আমাদের শিখিয়েছিল—শিক্ষা কীভাবে একটি ক্ষমতার যন্ত্রে রূপান্তরিত হতে পারে। ১৮৩৫ সালের ম্যাকলের বিখ্যাত মিনিটে যে ‘ফিলট্রেশন থিওরি’র কথা উত্থাপিত হয়েছিল, তার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য ছিল একটি মধ্যবর্তী শ্রেণির সৃষ্টি—যারা শাসকের প্রশাসনিক প্রয়োজন পূরণে সক্ষম হবে। ভাষায় ভারতীয় হলেও চিন্তায় ব্রিটিশ—এমন এক গোষ্ঠী গড়ে তোলাই ছিল সেই নীতির কৌশলগত উদ্দেশ্য।

ব্রিটিশরা শিক্ষাকে আধুনিকতার নামে উপস্থাপন করলেও তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল শাসনকে সুসংহত করা। শিক্ষা ছিল আনুগত্য সৃষ্টির মাধ্যম। প্রশ্নহীন, নির্ভরশীল, সীমিত চিন্তার নাগরিক তৈরি করাই ছিল অগ্রাধিকার।

স্বাধীনতার পর আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছি, কিন্তু মানসিক কাঠামো কতটা বদলেছি? আমাদের শিক্ষা কি সত্যিই মুক্তচিন্তার অনুশীলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছে, নাকি তা এখনও নিয়ন্ত্রিত কাঠামোর ভেতরেই বন্দী?

এই প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। কিন্তু একটি বিষয় স্পষ্ট—প্রতিটি সরকার শিক্ষার সংস্কারের কথা বলেছে, কিন্তু সেই সংস্কার কতটা কাঠামোগত, কতটা রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ, এবং কতটা দীর্ঘমেয়াদি—সেই প্রশ্নের জবাব আজও অস্পষ্ট।

ঐতিহাসিকভাবে শিক্ষা সংস্কারের ভাষা ছিল উচ্চাভিলাষী; বাস্তবায়ন ছিল সীমিত। স্বপ্ন ছিল প্রজন্ম গড়ার; প্রয়োগ ছিল ক্ষমতা রক্ষার হিসাব মেনে। এই দ্বৈততার উত্তরাধিকার আজও আমাদের বহন করতে হচ্ছে।

স্বাধীনতার পর কেবল ১৯৭৪ সালের কমিশনেই আলোচনা থেমে থাকেনি। পরবর্তী দশকগুলোতেও বিভিন্ন সরকার শিক্ষা কমিশন ও কমিটি গঠন করেছে—কখনো সামগ্রিক শিক্ষা নীতি প্রণয়নের জন্য, কখনো কারিকুলাম পুনর্বিন্যাসের জন্য, কখনো প্রশাসনিক কাঠামো সংস্কারের লক্ষ্যে—প্রতিটি দলিলেই একটি বিষয় প্রায় অভিন্নভাবে উঠে এসেছে: শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসনিক পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস, বিকেন্দ্রীকরণ, এবং নীতিনির্ধারণে পেশাদার শিক্ষাবিদদের সক্রিয় সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা।

সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো—প্রতিটি কমিশনই কমবেশি স্বীকার করেছে যে শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতির প্রধান বাধাগুলোর একটি হলো অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণ ও আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ। সুপারিশ করা হয়েছে স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি, শিক্ষা বোর্ড ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান, এবং শিক্ষাবিদদের নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা।

কিন্তু বাস্তবতা যেন উল্টো পথে হেঁটেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসনিক পদ্ধতির পুনর্বিন্যাসের কথা বলা হলেও শিক্ষাবিদদের সংযুক্তি বাড়েনি; বরং আমলাদের ক্ষমতা আরও পাকাপোক্ত হয়েছে। নীতিনির্ধারণের কেন্দ্রে থেকে গেছেন প্রশাসনিক কর্মকর্তারা, আর শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ শিক্ষাবিদরা অনেক সময় থেকেছেন পরামর্শক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ। সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব থেকে তারা দূরেই রয়ে গেছেন।

এ এক অদ্ভুত বৈপরীত্য। দলিলে বিকেন্দ্রীকরণের প্রতিশ্রুতি, বাস্তবে কেন্দ্রীভবনের বিস্তার। প্রতিবেদনে অংশগ্রহণমূলক নীতিনির্ধারণের কথা, কিন্তু প্রয়োগে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি। যেন প্রতিটি কমিশন ভবিষ্যতের জন্য একটি দরজা খুলতে চেয়েছে, আর প্রশাসনিক বাস্তবতা সেই দরজার সামনে অদৃশ্য প্রাচীর তুলে দিয়েছে।

এই ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে—সমস্যা কেবল নীতির ভাষায় নয়, ক্ষমতার কাঠামোয়। শিক্ষা প্রশাসনকে পুনর্বিন্যাসের সুপারিশ করা সহজ; কিন্তু সেই পুনর্বিন্যাস বাস্তবায়ন করতে হলে ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন আনতে হয়। আর সেই পরিবর্তনই সবচেয়ে কঠিন।

ফলে আমরা দেখি, কমিশন আসে, প্রতিবেদন জমা পড়ে, নীতি ঘোষণা হয়—কিন্তু কাঠামোগত ক্ষমতার রূপান্তর ঘটে না। শিক্ষাবিদদের অংশগ্রহণ প্রতীকী থাকে; আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ব থাকে কার্যকর ও চূড়ান্ত।

বর্তমান বাস্তবতা: প্রশাসনিক জট, শিক্ষক বঞ্চনা ও বাজেটের অসমতা

এই প্রেক্ষাপটে আজকের প্রশাসনিক স্থবিরতা কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়; এটি দীর্ঘদিনের নীতিগত দ্বৈততার ফল। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায়—ইতিহাসের ধারাবাহিকতা পুরোপুরি ভাঙেনি।

প্রথমত, প্রশাসনিক কেন্দ্রীকরণ। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছোট সিদ্ধান্তও অনেক সময় মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল। পাঠ্যক্রম, নিয়োগ, বদলি, আর্থিক অনুমোদন—সবকিছুই কেন্দ্রীভূত। এতে স্বচ্ছতা যেমন প্রশ্নবিদ্ধ হয়, তেমনি স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগও সীমিত হয়ে পড়ে।

শিক্ষাবিদদের পরিবর্তে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের প্রাধান্য শিক্ষাকে একটি নথিভিত্তিক প্রক্রিয়ায় পরিণত করেছে। নীতিনির্ধারণে যারা শ্রেণিকক্ষের বাস্তবতা জানেন, তাদের কণ্ঠ অনেক সময় দুর্বল হয়ে যায়। ফলে নীতির সঙ্গে বাস্তবতার দূরত্ব বাড়ে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষকদের অবস্থান। একটি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণশক্তি শিক্ষক। অথচ দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগ জট, পদোন্নতির স্থবিরতা, এমপিও সুবিধা সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা, বয়সসীমা ও বৈষম্যের অভিযোগ—এসব ইস্যু শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা তৈরি করেছে। হাজারো শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক ও পেশাগত নিরাপত্তার অভাবে অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছেন।

একজন শিক্ষক যখন তার নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন, তখন তিনি কতটা নিশ্চিন্ত মনে শিক্ষার্থীদের সামনে দাঁড়াতে পারেন? শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ কেবল পাঠ্যবই দিয়ে গড়ে ওঠে না; সেখানে প্রয়োজন আত্মমর্যাদা ও পেশাগত সম্মানের।

তৃতীয়ত, বাজেটের প্রশ্ন। জাতীয় বাজেটে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ঘোষণা প্রায় প্রতি বছরই শোনা যায়। কিন্তু জিডিপির তুলনায় শিক্ষা খাতে ব্যয় এখনও উন্নত দেশের মানদণ্ড থেকে অনেক দূরে। কখনো অবকাঠামো নির্মাণে জোর দেওয়া হয়, কিন্তু শিক্ষক প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও গ্রন্থাগার উন্নয়নে পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকে না। কখনো নতুন কারিকুলাম চালু হয়, কিন্তু তার বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও প্রযুক্তি সময়মতো পৌঁছায় না।

এখানে একটি বড় মানসিক প্রবণতা কাজ করে—দৃশ্যমান উন্নয়নের প্রতি ঝোঁক। সেতু, উড়ালপুল, মেট্রোরেল—এসব উন্নয়ন চোখে দেখা যায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়, ফলক বসানো হয়। কিন্তু একজন গবেষক তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়া নীরব। একটি গ্রন্থাগারের আলোয় বসে যে চিন্তার জন্ম হয়, তার ছবি সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় ছাপা হয় না। তাই অদৃশ্য মানবসম্পদ বিনিয়োগ প্রায়ই অগ্রাধিকারের তালিকায় পিছিয়ে পড়ে।

আরও একটি উদ্বেগজনক বিষয় হলো শিক্ষাঙ্গনে অনিশ্চয়তার আবহ। রাজনৈতিক প্রভাব, প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ, এবং মাঝে মাঝে মব-উন্মত্ততার প্রভাব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশকে অস্থির করে তোলে। যুক্তিনির্ভর বিতর্কের জায়গায় যদি ভয় বা চাপে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তবে মুক্তচিন্তার পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই সব মিলিয়ে শিক্ষা সংস্কার প্রায়ই হয়ে ওঠে ঘোষণামাত্র। কাঠামো বদলায়, পাঠ্যক্রম বদলায়, কিন্তু ভিত্তির সমস্যা অটুট থাকে। আমরা তখন পরিবর্তনের চেহারা দেখি, কিন্তু পরিবর্তনের চরিত্র দেখি না।

এই কাঠামোগত দুর্বলতার ওপর গত আঠারো মাস যেন আরও একটি অন্ধকার স্তর যোগ করেছে। বিশেষ করে শিক্ষাব্যবস্থার অযত্ন ও অবহেলার সুযোগে যে মব-কালচার মাশরুমের মতো মাথা তুলেছে, তার ক্ষত কতদিনে শুকাবে—তা একমাত্র মহান আল্লাহতায়ালাই ভালো জানেন। যে অবক্ষয় ধীরে ধীরে জন্ম নেয়, তার পুনরুদ্ধারও দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। কিন্তু যখন অবক্ষয়কে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তখন ক্ষত গভীর হয়।

আমরা বড় আশা নিয়ে তাকিয়ে ছিলাম। দেশের শীর্ষ বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং এককালের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদদের নেতৃত্বে হয়তো শিক্ষাব্যবস্থা নতুন দিশা পাবে—এমন প্রত্যাশা ছিল অনেকের। সেই প্রত্যাশা অমূলক ছিল না। কারণ শিক্ষা বোঝেন যারা, তাদের হাতেই তো শিক্ষা নিরাপদ থাকার কথা।

কিন্তু বাস্তবতা আমাদের হতাশ করেছে। গত আঠারো মাসে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যেন এক পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের ভেতর দিয়ে গেছে। নিয়ন্ত্রিত মব নামক এক অপশক্তি এবং রাজনৈতিক প্রভাবের অদৃশ্য চাপ মিলেমিশে এমন এক পরিবেশ তৈরি করেছে, যেখানে যুক্তির চেয়ে শোরগোল, নীতির চেয়ে ভয়, আর আলোচনার চেয়ে চাপ বেশি কার্যকর হয়ে উঠেছে।

শিক্ষকদের অবস্থাও সেই সংকটের প্রতিচ্ছবি। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের লেকচারাররা পদোন্নতির দাবিতে রাস্তায় দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় ধাপের সুপারিশপ্রাপ্ত ৬,৫৩১ জন শিক্ষক নিয়োগপত্রের অপেক্ষায় প্রশাসনিক দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছেন। প্রায় ১৮,০০০ শিক্ষক ও কর্মচারী এমপিও সুবিধার অভাবে দীর্ঘদিন ধরে অনিশ্চয়তায় জীবনযাপন করছেন। ৩৫ বছরোর্ধ্ব নিবন্ধিত শিক্ষকরা নিয়োগ বৈষম্যের অভিযোগ তুলে হতাশা প্রকাশ করছেন।

এই চিত্র কেবল পরিসংখ্যান নয়; এটি এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক আঘাতের দলিল। শিক্ষক যখন বঞ্চিত হন, তখন শ্রেণিকক্ষের আস্থা নড়ে যায়। শিক্ষক যখন লাঞ্ছিত হন, তখন শিক্ষার্থীর মনে সম্মানের ভিত্তিও দুর্বল হয়। আর যখন শিক্ষাব্যবস্থাকে বারবার রাজনৈতিক শক্তিপরীক্ষার ময়দানে টেনে আনা হয়, তখন প্রতিষ্ঠানগুলো জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র থেকে সরে গিয়ে অনিশ্চয়তার অঙ্গনে দাঁড়ায়।

আজ শিক্ষা সংস্কারকে অনেক সময় এমন এক দুর্ঘটনার শিকার রোগীর মতো মনে হয়, যে বিনা চিকিৎসায় ফুটপাতে পড়ে ধুঁকছে। আর শাসকেরা দূর থেকে দাঁড়িয়ে সেই ক্ষতকে দামী ব্রোকেডের চাদরে ঢাকার চেষ্টা করছেন—বাহ্যিক চাকচিক্যে মূল সমস্যাকে আড়াল করছেন। প্রশ্ন জাগে—এটিকে কি সংস্কার বলা যায়? নাকি এটি এমন এক কৌশল, যেখানে বাস্তব সমস্যাকে অস্বীকার করে একটি সাজানো ছবির সামনে আমাদের দাঁড় করানো হয়?

সংস্কার মানে কেবল নতুন স্লোগান নয়, কেবল নতুন কারিকুলাম নয়। সংস্কার মানে আস্থা ফিরিয়ে আনা। শিক্ষকের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ভয়মুক্ত করা। যদি এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তর না দেওয়া যায়, তবে যেকোনো ঘোষিত সংস্কার কাগজেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

নীতিগত আহ্বান: নির্বাচন নয়, প্রজন্মের ভবিষ্যৎ

শিক্ষা সংস্কার কোনো তাৎক্ষণিক ফলদায়ী কর্মসূচি নয়। এটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ। আজ যে শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করছে, তার পূর্ণ বিকাশ দেখতে অন্তত এক থেকে দুই দশক সময় প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি পাঁচ বছরের চক্রে আবর্তিত। ফলে যে প্রকল্প দ্রুত দৃশ্যমান ফল দেয়, সেটিই অগ্রাধিকার পায়। আর এই মানসিকতা পরিবর্তন না করলে মৌলিক সংস্কার সম্ভব নয়।

প্রথমত, শিক্ষাকে জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান গুরুত্ব দিতে হবে। একটি দক্ষ, প্রশ্নশীল ও নৈতিক নাগরিকগোষ্ঠী ছাড়া কোনো উন্নয়ন দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সেতু ও অবকাঠামো রাষ্ট্রের শরীরকে শক্তিশালী করে; শিক্ষা রাষ্ট্রের মন ও মেরুদণ্ডকে শক্তিশালী করে।

দ্বিতীয়ত, নীতিনির্ধারণে পেশাদার শিক্ষাবিদদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা প্রশাসনকে আমলাতান্ত্রিক জট থেকে বের করে একটি জবাবদিহিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক কাঠামোয় রূপ দিতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করলে বাস্তব সমস্যার দ্রুত সমাধান সম্ভব।

তৃতীয়ত, শিক্ষকদের মর্যাদা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষক কেবল পাঠদানকারী নন; তিনি মূল্যবোধ নির্মাতা। যদি শিক্ষক রাজনৈতিক চাপ, প্রশাসনিক অনিশ্চয়তা বা আর্থিক সংকটে জর্জরিত থাকেন, তবে তিনি স্বাধীনভাবে চিন্তা ও শিক্ষা দিতে পারবেন না। শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বাস্তব উদ্যোগ প্রয়োজন।

চতুর্থত, বাজেট বরাদ্দে বাস্তব প্রতিশ্রুতি দেখাতে হবে। শিক্ষা খাতে বিনিয়োগকে ব্যয় হিসেবে নয়, ভবিষ্যতের সঞ্চয় হিসেবে দেখতে হবে। গবেষণা, প্রযুক্তি, কারিগরি শিক্ষা, এবং মানবিক মূল্যবোধ—সব ক্ষেত্রেই সমন্বিত পরিকল্পনা প্রয়োজন।

সবচেয়ে বড় কথা, শিক্ষাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। শিক্ষা যদি দলীয় আনুগত্য তৈরির উপকরণ হয়ে ওঠে, তবে তা সমাজকে বিভক্ত করে। কিন্তু শিক্ষা যদি প্রশ্নশীল ও সহনশীল নাগরিক তৈরি করে, তবে তা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে।

আমাদের সামনে এখন একটি মৌলিক প্রশ্ন—আমরা কি স্বল্পমেয়াদি জনপ্রিয়তার পথ বেছে নেব, নাকি দীর্ঘমেয়াদি জাতি-গঠনের পথ?

ইতিহাস দেখিয়েছে, যারা প্রজন্মকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তারাই টেকসই উন্নয়ন অর্জন করেছে। শিক্ষা সংস্কার মানে কেবল সিলেবাস পরিবর্তন নয়; এটি একটি জাতির আত্মা পুনর্গঠন।

আজ প্রয়োজন সাহসী নেতৃত্বের—যারা নির্বাচনের হিসাবের বাইরে গিয়ে প্রজন্মের ভবিষ্যৎ কল্পনা করবেন। প্রয়োজন সচেতন নাগরিকের—যারা দৃশ্যমান উন্নয়নের মোহ ছাড়িয়ে শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন। প্রয়োজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকের—যিনি জ্ঞানকে ক্ষমতার সামনে নত হতে দেবেন না।

আমরা যদি আজ এই সত্য উপলব্ধি করি এবং তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিই, তবে শিক্ষা সংস্কার কাগজের ভাষণ থেকে বেরিয়ে বাস্তবের শ্রেণিকক্ষে প্রাণ পাবে। আর যদি আমরা আবারও মরীচিকার পেছনে দৌড়াই, তবে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।

সময়ের দাবি স্পষ্ট—নির্বাচন নয়, প্রজন্মকে অগ্রাধিকার দিন। কারণ শিক্ষা বাঁচলে জাতি বাঁচবে; শিক্ষা দুর্বল হলে ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

চূড়ান্ত আহ্বান: এখন না হলে আর কখনোই নয়

আমরা ইতিহাসের এক সংকটময় ক্রান্তিলগ্নে দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে নীরব থাকা মানে এই ভঙ্গুর ও ধ্বংসাত্মক ব্যবস্থাকে নীরবে সমর্থন করা। শিক্ষা সংস্কারের নামে যুগের পর যুগ ধরে যে মরীচিকার আলপনা আমাদের চোখের সামনে আঁকা হয়েছে, এখন সময় এসেছে তা মুছে ফেলে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানোর।

স্থবিরতা কখনো নিরপেক্ষ নয়; এটি ধীরে ধীরে বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্বে পরিণত হয়। তাই নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থাকলে চলবে না। পরিবর্তনের প্রতিটি ধাপে নাগরিক, শিক্ষক, নীতিনির্ধারক—সবার সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন।

নীতিনির্ধারকদের বুঝতে হবে, একটি জাতিকে পঙ্গু করার জন্য কোনো মারণাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না; তার শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রশ্নহীন ও অন্তঃসারশূন্য করে তোলাই যথেষ্ট। তাই গদি রক্ষার রাজনীতি বিসর্জন দিয়ে, অন্তত ইতিহাসের দায়বদ্ধতা থেকে হলেও শিক্ষাকে প্রকৃত অগ্রাধিকার দিতে হবে। বাজেটে বরাদ্দের শুভঙ্করের ফাঁকি বন্ধ করতে হবে। প্রশাসনিক জাঁতাকল থেকে শিক্ষাব্যবস্থাকে মুক্ত করে পেশাদার শিক্ষাবিদদের হাতে নীতিনির্ধারণের বাস্তব দায়িত্ব তুলে দিতে হবে। সংস্কারের ভাষণ নয়, কাঠামোগত রূপান্তর এখন সময়ের দাবি।

একইসঙ্গে শিক্ষকদেরও স্মরণ রাখতে হবে—তাঁরা কেবল বেতনভুক্ত কর্মচারী নন; তাঁরা একটি জাতির বিবেক ও মেরুদণ্ড। পেটের দায় বা রাজনৈতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করে যদি শিক্ষক সত্তাকে বিসর্জন দেওয়া হয়, তবে আগামী প্রজন্ম অনুগত কিন্তু মননহীন নাগরিক হিসেবেই গড়ে উঠবে। মর্যাদা, স্বাধীনতা ও পেশাগত সততার প্রশ্নে আপসহীন হওয়া শিক্ষকের নৈতিক দায়িত্ব।

সাধারণ নাগরিকদেরও দৃশ্যমান উন্নয়নের চাকচিক্যে মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকা চলবে না। সেতু ও ভবন প্রয়োজন, কিন্তু তার চেয়েও প্রয়োজন চিন্তাশীল মানুষ। আজকের ভুল নীতির মাশুল আমাদের সন্তানদের দিতে হবে আগামী কয়েক দশক ধরে। তাই শিক্ষা কোনো শাসকের করুণা নয়; এটি নাগরিকের জন্মগত অধিকার। এই বোধকে হৃদয়ে ধারণ করে সোচ্চার হতে হবে।

মরীচিকার পেছনে ছোটা বন্ধ করে বাস্তবতার কঠিন জমিনে দাঁড়িয়ে যখন আমরা সমস্বরে আমাদের অধিকারের দাবি তুলব, তখনই এই দীর্ঘ গোলকধাঁধা ভাঙার পথ তৈরি হবে। সংস্কার তখন স্লোগান থাকবে না, বাস্তবতায় রূপ নেবে।

কারণ সত্যটি খুব সরল—

শিক্ষা বাঁচলে জাতি বাঁচবে।

শিক্ষা দুর্বল হলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার অমানিশায় হারিয়ে যাবে।

এখন সিদ্ধান্তের সময়। এখনই। না হলে আর কখনোই নয়।

বিশেষ ঘোষণা:

পরবর্তী পর্বে আমরা উপস্থাপন করব: " রাজনীতির পাঠশালা ও ইতিহাসের মলাট বদল: একটি জাতির শ্বাসকষ্টের উপাখ্যান"। এই সিরিজের সকল আলোচনার নির্যাস নিয়ে আমরা সরকারের কাছে পেশ করব আমাদের চূড়ান্ত প্রস্তাবনা। চোখ রাখুন অধিকারপত্রের অনলাইন পাতায়।

✍️ –অধ্যাপক ড. মাহবুব লিটু, উপদেষ্টা সম্পাদক, অধিকারপত্র (odhikarpatranews@gmail.com)

#শিক্ষা_সংস্কার #বাংলাদেশ_শিক্ষা_নীতি #ডকুদরাতইখুদা #শিক্ষা_প্রশাসন #কেন্দ্রীকরণ #শিক্ষা_বাজেট #শিক্ষক_বঞ্চনা #এমপিও_সংকট #মব_সংস্কৃতি #জাতীয়_সংহতি #গণতন্ত্র_ও_শিক্ষা #নীতিগত_সংস্কার #EducationReformBD #PolicyAnalysis #AcademicGovernance

.png)

আপনার মূল্যবান মতামত দিন: